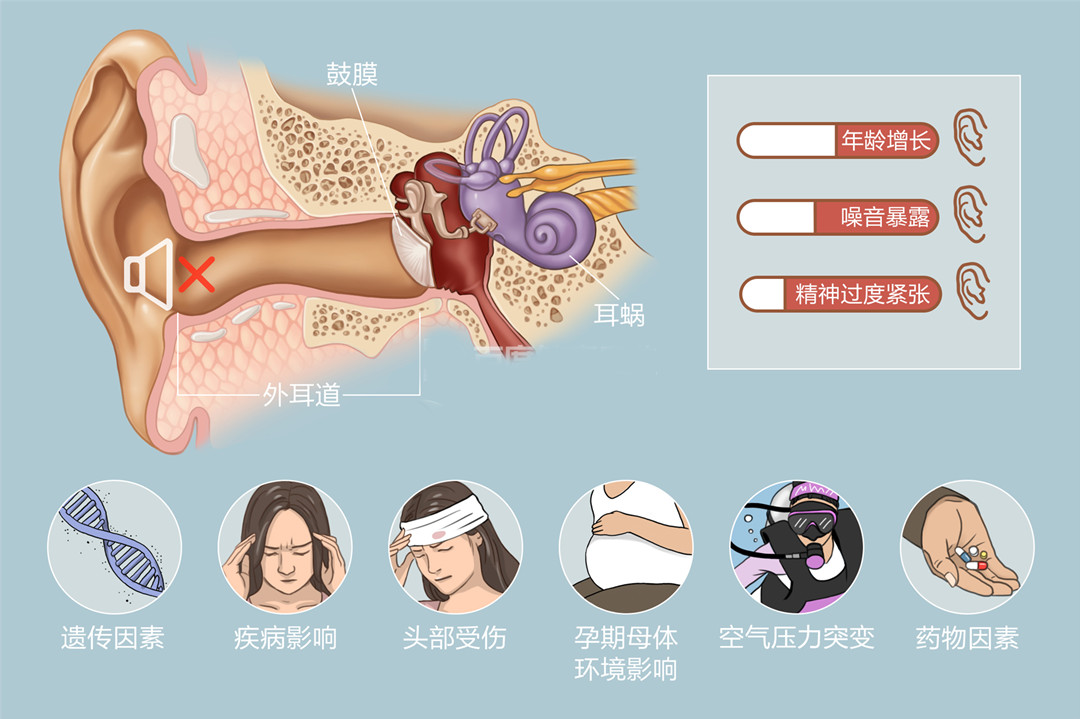

听力下降只怪变老?这6大因素才是“元凶”,增龄只是其中之一!

很多人觉得“人老了听力自然会变差”,把听力下降当成衰老的必然结果。但其实,增龄只是导致听力下降的“内在基础”,真正加速或引发听力问题的,往往是多种因素共同作用的结果。不管是年轻人还是老年人,了解这些听力“杀手”,才能更好地守护听力健康。

今天就来详细说说:听力下降的主要因素有哪些?增龄和它到底有什么直接关系?

一、增龄:听力下降的“自然内因”,但不是唯一原因

首先明确答案:增龄和听力下降有直接关系,但它更像是“幕后推手”,而非唯一元凶。

随着年龄增长(尤其60岁以后),人体的听觉器官会自然老化:内耳中负责感知声音的“听觉毛细胞”会逐渐减少、退化,听神经的反应速度也会变慢,就像机器用久了零件会磨损一样,听力会慢慢下降——这就是我们常说的“老年性听力损失”。

数据也能证明这种关联:听力下降的发病率随年龄增长明显升高:

20~29岁人群发病率仅3%;

60~69岁飙升至49%,几乎一半老人都有听力问题;

超过85岁时,发病率高达80%,成为老年群体的常见健康问题。

但要注意:每个人的老化速度不同,有些老人80岁仍能清晰听人说话,有些年轻人却早早出现听力下降,这背后就是其他因素在起作用。

二、除了增龄,这5大因素才是听力下降的“主要杀手”

1.遗传因素

研究发现,听力下降有明显的家族遗传倾向。澳大利亚一项老年性

耳聋调查显示,43%的听力障碍患者都有家族史。如果你的父母或祖辈早早出现听力问题,那么你出现听力下降的概率也会相对更高。

这种遗传可能和内耳毛细胞的结构缺陷、代谢异常有关,通常在中年以后逐渐显现,再加上年龄增长的影响,听力下降会更明显。

2.噪声损伤

不管是年轻人还是老年人,长期暴露在嘈杂环境中,都是导致听力下降的首要后天因素。

长期在工地、工厂、机场等高分贝环境工作;

经常去KTV、酒吧,或长期戴耳机开大声听歌、打电话;

甚至长期处于嘈杂的马路边、菜市场等环境,都会持续刺激听觉毛细胞,导致其受损退化(这种损伤不可逆)。

年轻人可能因为“听力储备好”,初期没明显感觉,但随着年龄增长,加上噪声的累积伤害,听力下降会比同龄人更早、更严重。

3.基础疾病

很多中老年人常见的慢性疾病,都会间接影响听力,比如:

高血压、高血脂:会导致耳部的血液循环变差,内耳得不到足够的氧气和营养,听觉毛细胞和听神经会缺血缺氧而受损;

糖尿病:会损伤全身的神经和血管,包括耳部的微小血管,导致听力逐渐下降;

心脏病、动脉硬化:同样会影响耳部供血,加重听力损失。

这些疾病就像“隐形杀手”,在损伤心脑血管的同时,也悄悄侵蚀着听力。

4.耳毒性药物

有些药物会对听觉神经或内耳造成损伤,导致听力下降,这就是“耳毒性药物”。

常见的包括部分抗生素(如庆大霉素、链霉素)、解热镇痛药(如阿司匹林,过量使用)、化疗药物等。老年人因为身体代谢能力下降,对药物的耐受性更低,用药后出现耳毒性的风险也更高。

因此,用药时一定要遵医嘱,不要自行买药服用,避免因用药不当损伤听力。

5.不良生活习惯

一些看似平常的习惯,也在慢慢影响听力:

长期熬夜、过度劳累:会导致身体免疫力下降,神经功能紊乱,间接影响听觉系统;

吸烟、酗酒:吸烟会损伤耳部血管,酒精会刺激内耳黏膜,都可能加重听力下降;

频繁掏耳朵:指甲或掏耳工具容易划伤耳道,甚至损伤鼓膜,引发感染,进而影响听力。

三、不同人群的听力保护重点

年轻人:重点远离噪声(控制耳机使用、避开嘈杂环境),避免熬夜和过度劳累,用药时注意阅读说明书,远离耳毒性药物;

中老年人:除了避开上述因素,还要积极控制高血压、糖尿病、高血脂等基础疾病,定期监测听力,发现听不清楚、

耳鸣等症状及时就医;

有家族遗传史的人:更早养成保护听力的习惯,定期做听力检查,做到早发现、早干预。

最后想说:

增龄确实会让听力“自然减退”,但它只是一个“生理基础”。真正决定听力下降的时间和程度的,是遗传、噪声、基础疾病等多种因素的综合作用。

当前位置:

当前位置: