尽管科学预防能大幅降低听力损失风险,但仍有部分人因先天因素、意外损伤或慢性疾病等,不幸出现听力问题。此时,“早干预、早治疗”是改善听力状况、避免病情恶化的黄金原则——及时采取合适的干预手段,不仅能帮助患者重新顺畅沟通,更能减少因听力障碍引发的社交孤立、心理焦虑等衍生问题。

(一)轻中度耳聋:助听器为听力“助力”

对于轻中度耳聋患者而言,日常聆听普通对话时,常出现“听不见”或“听不清”的困扰,比如难以捕捉他人小声说话的内容、在嘈杂环境中无法清晰分辨对话等。这类情况中,助听器是便捷且有效的干预选择。

助听器的核心作用是通过精准放大声音信号,弥补患者听力的“感知缺口”:它能根据患者的听力损失程度、频率范围,针对性调整音量和音质,将原本模糊的声音变得清晰可辨。如今的助听器已摆脱传统“bulky”的形象,多为隐蔽式设计(如耳内式、耳道式),不仅佩戴舒适,还能适配日常工作、社交、运动等多种场景,帮助患者轻松融入正常生活。

需要注意的是,选择助听器时需通过专业听力检测,由医生或听力师根据个人听力报告“量身定制”,避免盲目购买通用款——不合适的助听器可能放大噪音而非有效声音,反而加重听力负担。

(二)重度及极重度感音神经性耳聋:人工耳蜗重建“听觉通路”

当听力损失达到重度及极重度(听力损失程度≥80分贝),且属于感音神经性耳聋时,普通助听器往往难以满足需求——此时耳蜗内负责感知声音的毛细胞已严重受损或坏死,无法通过“放大声音”的方式恢复听力,而人工耳蜗是目前唯一能有效重建听觉功能的治疗方案。

与助听器“放大声音”的原理不同,人工耳蜗更像是一只“仿生耳朵”:它通过植入体内的电极阵列,直接替代坏死的耳蜗毛细胞,将声音信号转化为微弱的电信号,再传递给听神经,最终由大脑处理为可感知的声音。这种“直接作用于神经”的工作方式,能让患者获得更自然、更清晰的听觉体验,其音质与自然听力的相似度远高于传统助听器,甚至能帮助患者听清音乐的旋律、孩子的笑声等细腻声音。

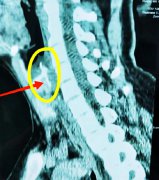

人工耳蜗的植入需要经过严格的医学评估(如听力测试、影像学检查等),由专业团队制定手术方案,术后还需配合一段时间的听觉康复训练,以帮助大脑更好地适应新的声音信号。对于符合手术条件的患者,尽早植入人工耳蜗,能最大程度减少听力障碍对语言发育(尤其儿童)、认知功能的影响,实现“听见”到“听懂”的跨越。

当前位置:

当前位置: